建蔽率(けんぺいりつ)とは?やさしい言葉で不動産用語を解説

2025/05/04

やさしく解説することの大切さ

不動産の世界には、普段あまり耳にしない専門用語がたくさんありますよね。

「なんだか難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。

でも、これらの用語の意味を知っておくことは、建物を建てたり、土地を探したりするときにとても大切です。

専門用語を簡単な言葉で理解できれば、日本人でない方や、不動産に詳しくない方でも内容を掴みやすくなります。

特に、日本語特有の曖昧な表現は、そのまま外国語に訳すと意味が通じにくくなることがあります。

だからこそ、まず「やさしい日本語」で理解することが、国境を越えて正確な情報を伝える第一歩になるのです。

今回は、そんな不動産用語の中から「建蔽率(けんぺいりつ)」について、わかりやすく解説していきます!

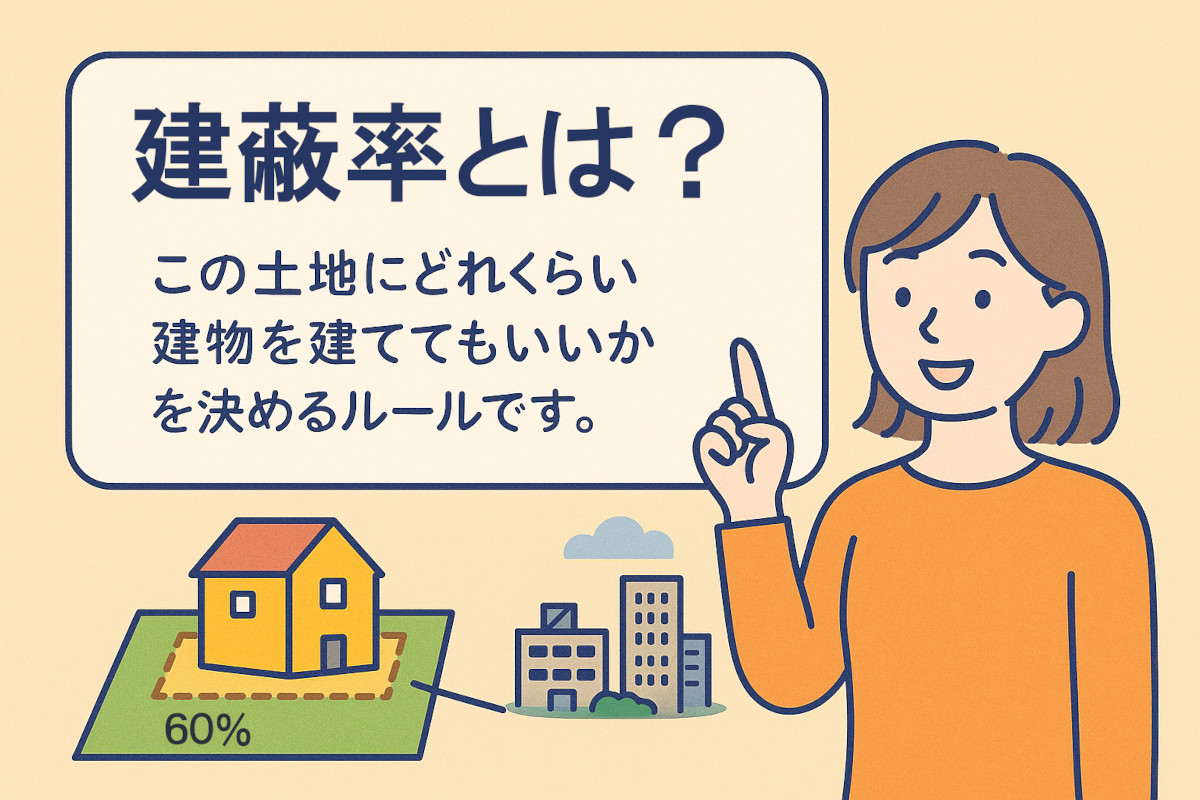

建蔽率とは何?やさしくわかりやすく説明します

建物を建てられる「面積のルール」

建蔽率とは、その土地に対して、どれくらいの広さの建物を建てていいかというルールのことです。

たとえば、100㎡の土地があったとします。建蔽率が60%の場合、その土地に建ててよい建物の広さ(建築面積)は最大で60㎡までとなります。

この建蔽率は、土地の場所(用途地域)によって、都市計画法で上限が定められています。

例えば、「第一種低層住居専用地域」では30%~60%、「商業地域」では80%など、地域ごとに異なる数値が設定されています。

なぜそんなルールがあるの?

では、どうしてわざわざ建物を建てられる広さに制限があるのでしょうか?

それには、主に次のような理由があります。

火災の延焼を防ぐため

もし土地いっぱいに建物が密集していたら、一つの家で火事が起きたときに、あっという間に隣の家に燃え移ってしまいます。

建物と建物の間に適切な空間(空地)を確保することで、火事が広がるのを防ぎます。

日当たりや風通しを良くするため

建物が密集しすぎると、太陽の光が届きにくくなったり、風が通りにくくなったりします。

建蔽率によって空間を確保することで、快適で健康的な生活環境を守ります。

避難経路の確保

万が一の災害時に、安全に避難できる通路やスペースを確保するためにも、建物の周りに空地が必要です。

良好な街並みの形成: 適度な空間があることで、圧迫感のない、緑のある住みやすい街並みを維持することができます。

このように、建蔽率は安全で快適な街づくりに欠かせないルールなのです。

もっとわかりやすく!建蔽率のイメージ例

土地の広さ:100㎡

建蔽率:50%

建てられる建物の広さ(建築面積):最大50㎡

残りの50㎡は、庭や駐車場、空きスペースとして使います。

土地の広さ:80㎡

建蔽率:80%

建てられる建物の広さ:最大64㎡

建物をたくさん建てたい地域(商業地など)では、建蔽率が高めに設定されています。

まとめ:建蔽率は、建物と土地の「バランスのルール」

建蔽率は、その土地にどのくらいの広さの建物を建ててもよいかを決める、大事なルールです。

このルールがあることで、まちの中にほどよい空きスペースが生まれ、火事や災害のときも安全に避難できるようになります。

また、となりの家とのあいだにゆとりができて、日あたりや風通しもよくなります。

建蔽率は、建物と土地の使い方の「バランス」をとることで、みんなが安心してくらせるまちをつくるために使われているのです。

建蔽率とは:土地の広さ(敷地面積)に対して、建てられる建物の一階部分などの広さ(建築面積)の割合の上限のこと。

なぜ必要か:火事の延焼防止、日当たりや風通しの確保、避難経路の確保、良好な街並みの維持のため。

計算方法:敷地面積 × 建蔽率(%) = 建築面積の上限

このように、難しい専門用語も一つ一つ意味を理解していけば、不動産の世界がもっと身近に感じられるはずです。

これからも様々な用語をやさしく解説していきますので、ぜひ参考にしてください!

宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号

◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。

◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。

◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。

◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。

あらかじめご了承ください。

前の記事

前の記事